拾阶上街市鱼骨串千年大运河文化遗产系列故事之“扬州东关街”

随着三月初第二批国家级旅游休闲街区的发布,扬州东关街位列其中,在现代化浪潮里又唤起人们对历史的记忆,另有大运河沿线个街区获此殊荣,见证着城市变迁、讲述着城市故事。

东关街是扬州城里最具有代表性的一条历史老街。它东至古运河边,西至国庆路,全长1122米,原街道路面为长条板石铺设。这里曾是运河沿线最为活跃的商贸往来和文化交流集聚地,保持和沿袭了明清时代的传统风貌;是运河文化与盐商文化的发祥地和展示窗口,见证了扬州城市发展演变。

东关街区的“东关古渡”牌坊,就在古邗沟“大运河第一锹”附近。有了渡口就有街市,舟楫的便利和漕运的繁忙,催化出一条商贸密集、人气兴旺至今的千年古街——东关街。它的繁华始于隋唐时期,为扬州赢得了“东南第一商埠”的美誉。

唐时,扬州修筑罗城,东关街为罗城中南部主要东西向大道之一,以开明桥为标志其东即为东关街的原形。唐朝的扬州为全国商业中心,有“扬一益二”之誉,是盐铁转运使司常驻,商贾如织,当时东关街为居住及工商业区。

宋时于唐罗城东南修筑“宋大城”,整个城垣略呈方形,市河纵贯城厢西部,其东侧有南门到北门大街与东门到西门大街形成十字主街,仍以开明桥为中心,即今南门街-北门街与西门街-东关街。分割为两片功能区:西部为行政文教区,东部即东关街一带为工商业住宅区,市场主要分布于运河沿线。“天下大计仰东南,而东南大计仰淮盐”,东关街东端为运河码头,西端南侧设盐务巷,是客货登岸入城的主要通道,商业繁华。

元代京杭大运河全线贯通,置两淮都转运盐使司于扬,东关城外沿河两岸盐仓林立,商业发达。

元末明初,扬州城久经战火,仅余十八家,修筑旧城,东南部即东关街一带荒废,成为养马场。嘉靖三十五年(1556年),为御倭寇,在旧城东筑新城,同时京杭大运河治理,扬州因运河淮盐之利地位加强,经济发展。东关街因连接两淮运司和运河码头而成为手工业商业聚集的居民区,南河下因钞关设立而开始发展。

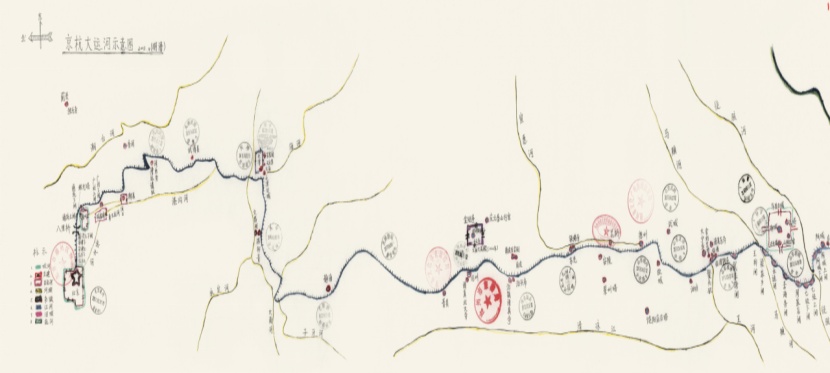

清代人口增加,经济进一步发展,新城街巷建筑加密,盐商活动频繁,东关码头-东关街一方面保持最重要的商业街区的地位,同时经济的长期繁荣而产生了深厚的文化积淀,表现为绅(士大夫)商(儒商)文化交相辉映的盛况,这成为东关街区最大的特色。清末的文昌路尚未拓宽,沿线为普通民居,国庆路商业已经逐步兴起,下图是历史土地利用分析图,大体反映了清末东关街的用地构成情况。

清末民初,运河水运衰落,扬州城市地位下降,但城市格局并未变化,东关街繁华程度有所降低,但仍为东西交通和商业的主轴线。

中华人民共和国成立后新开扬州段运河,东关码头被废,东关街地位下降,新辟的国庆路和文昌路先后取代其交通和商业主轴的地位。

新中国成立之初,扬州百废待兴,当时的东关街就是一条普通老街,道路狭窄、房屋破败,卫生状况很差,生活非常不便,连洗衣服都要跑到东关古渡的河边。改革开放之后,东关街陆续实现通水、通电的全覆盖,并逐步完成了地下管网的铺设。

2000年3月,扬州考古队在东关街宋大城东门遗址考古中,发掘出全国首例双瓮城遗址,这改变了东关街的命运。随后,扬州通过申报,获得国家批准的历史街区专项保护经费300万元,东关历史街区的保护与整治工作正式启动。根据历史文化街区保护规划的整体性、原真性、保护与利用相结合、居民参与等保护原则,2003年至2004年,东关街片区先后完成了一期、二期保护和整治工程,街面杆线全部下地,沿街房屋得以修缮,并开辟了古巷风情游,东关街开始有游客涉足。为了重现东关街历史上的辉煌,从2007年开始,市委市政府提出,要将包括东关街在内的“双东”街区建设成古城保护的示范区和旅游发展的重点区,逸圃、李长乐故居等一批文保单位得以修缮,花局里、壶园等历史建筑群得以恢复,商业及相关的配套设施也同步跟上,东关街开始了脱胎换骨的蜕变。

经过多年发展,东关街目前已经具备旅游休闲、文化体验和旅游公共服务等功能,融合观光、餐饮、娱乐、购物、住宿、休闲等不同业态。

如今,东关街延续保留下来的一些特色街巷包括剪刀巷、马总门、蔡总门、观巷、马家巷、安家巷、金桂园巷及田家巷,各自背后蕴含丰富历史。

根据规划东关历史文化街区的核心保护区范围为东关街两侧南至东圈门,北至盐阜路,西起国庆路,东至控规中规划的城市交通次干道的不规则区域,用地面积约24公顷。该地段内有个园、武当行宫、汪氏小院、逸圃等十处文物保护单位,同时保留了较为集中和完整扬州传统住宅建筑,东关街两侧还集中分布有大量的生活街巷,具有较为统一的整体风貌。

(个园:位于东关街318号,1988年公布为国家级文保单位。清嘉庆二十三年(1818)两淮盐业总商黄至筠所建。个园以竹为名,以石为胜,园内的“四季假山”兼有北方之雄和南方之秀,代表了中国叠石艺术的极高水准,被誉为中国四大名园之一。)

(东门遗址:位于东关街东首。全国重点文物保护单位扬州城遗址(隋、宋)的组成部分之一。遗址内叠压着唐、北宋、南宋和元等几个时期的城墙、城门等,是我国目前发现最早、规模最大、保存最好的隋宋古城遗址,被评为“八五”期间全国十大考古新发现之一。1996年公布为国家级文保单位。)

(汪氏小苑:小苑占地面积3000余平方米,遗存老房旧屋近百间,建筑面积1580余平方米,是今存扬州大住宅中最为完整的清末民初盐商住宅之一。)

(逸圃:位于东关街356号,2006年公布为省级文保单位。民国初年钱业经纪人李鹤生所筑。逸圃西宅东园,整体呈现出“开门见山”的建筑风格。东侧花园利用曲尺隙地,构思精巧,体现了“小中见大”意境。园西楼屋三楹,内藏有精美的浅绛彩瓷板画12幅。)

(武当行宫:位于东关街300号,1962年公布为市级文保单位。原名线),郡守陈贞重建,现存前殿、大殿,古银杏3株,占地约2600平方米。大殿系明代遗存,歇山顶,楠木梁架,面阔三间。殿前院内有古银杏三株。)

1865年)赐黄马褂,死后被封为“勤勇大将军”。故居占地2000平方米左右,整个建筑分为三条轴线余平方米。)街巷内林立的各色扬州老字号商铺,业态诸多,如

、“谢馥春”等,无一不昭示着往昔今日的繁荣景象。

作为国家级历史文化名城扬州的最为重要、历史遗存最为丰富的历史文化街区,其保护与发展的中心任务是:保护祖国优秀的历史文化遗产,保持独具特色的代表明清时期的繁华商埠风情的风貌景观,展现街区所包涵的遗址文化、名人文化、书香文化、商业文化、女性文化、近代工业文化的浓郁的地方传统文化氛围。

全国十大历史文化名街”,2013年被评为国家4A级景区,如今当选“国字号”旅游休闲街区,漫步这里,于街角巷末感受城市灵魂。

主办单位:扬州市世界遗产保护管理办公室(大运河遗产保护管理办公室)苏ICP备05084892号-1

运行管理:扬州市世界遗产保护管理办公室(大运河遗产保护管理办公室) 您是本站第

位访问者网站标识码:3210000002

联系方式地址:扬州市大学南路777号运河三湾景区东门1号楼

版权声明:本文由网络蜘蛛自动收集于网络,如需转载请查明并注明出处,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793